近日,太阳成城集团tyc234cc古天乐/器官芯片研究院顾忠泽/谢卓颖团队在《EngMedicine》上在线发表了题为“Organoids pharmacology and toxicology”的综述文章。

药理学与毒理学研究历经千年积淀,从神农尝百草、《神农本草经》的早期探索,到奠定现代学科基础的先驱贡献,其发展始终追求更精确理解药物与毒物的作用机制。然而,20世纪以来广泛应用的传统研究模型——二维细胞培养和动物实验——正面临严峻挑战:细胞培养难以模拟人体器官的复杂三维结构与微环境交互;动物模型则存在显著的种间差异、伦理争议,且其反应往往无法准确预测人体结果。这些根本性局限严重制约了新药研发效率与安全性评估的准确性,亟需革新性的解决方案。正是在此背景下,类器官与器官芯片模型作为一项突破性前沿技术应运而生,并迅速成为药理与毒理研究的革命性工具。

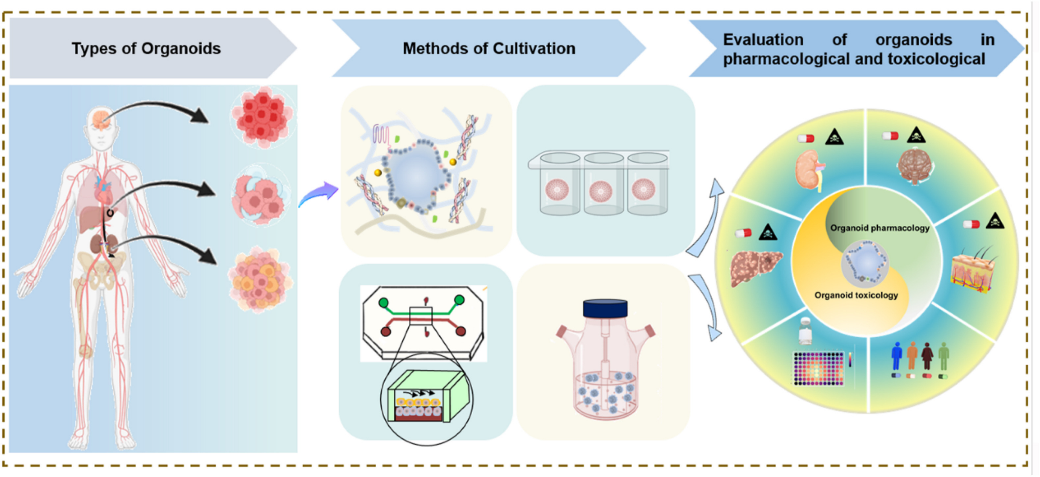

类器官是由干细胞或组织祖细胞在体外自组织发育形成的三维微器官,其核心优势在于高度还原了来源器官的关键细胞类型、复杂的空间组织结构、细胞间通讯以及部分生理功能,构建了前所未有的“人体微生理系统”。相较于传统模型,类器官技术在提升生理相关性、增强预测准确性、推动精准高效研究及践行伦理原则方面展现出巨大潜力。这一技术的颠覆性意义正驱动全球范围内研究范式的战略转型。以美国为例,其国家卫生研究院(NIH)与食品药品监督管理局(FDA)早在2012年便联合启动国家级“微生理系统计划”,明确将“2035年全面替代动物实验”写入战略目标,并通过里程碑式的《FDA现代化法案2.0》立法取消了新药申请中动物试验的强制要求。美国已重金投入在华盛顿、纽约、匹兹堡、德克萨斯建立四大国家级转化中心,专注于提升药物安全性和有效性评价体系。全球主要科技力量正积极布局,竞相抢占这一未来精准医药研究的标准制定权与产业制高点。类器官与器官芯片技术不仅是对传统生物医学研究模型的升级,更代表着药理学与毒理学乃至整个生物医药研发范式的重大变革。

本文介绍了类器官药理毒理学这一交叉学科新方向,涵盖技术原理、特点、应用及未来展望,强调需克服局限、整合模型以促进药物研发和毒性评估。重点介绍了利用类器官研究药物的药用机理和毒性评价的进展,并讨论了类器官药理学和毒理学的当前局限性和未来前景。类器官药理毒理学的核心价值在于,实现药物研发和毒物研究从“经验驱动”向“精准预测”的转变,让药物研发更高效、毒性测试更精准,同时为个体化医疗、伦理化研究提供技术支撑。随着类器官构建技术的成熟,以及美国、中国和欧盟在内的全球药品监管机构和卫生当局逐步调整政策和建立标准化方案,该学科方向在基础研究、临床转化、产业应用中的影响将进一步凸显。

太阳成城集团tyc234cc古天乐博士后孙杰助理研究员和博士生常文亚为该论文的共同第一作者,顾忠泽教授和谢卓颖教授为论文的通讯作者。该工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金重大仪器项目、江苏省前沿引领技术基础研究重大项目、江苏省卓越博士后基金等项目的资助。

附文章链接:https://doi.org/10.1016/j.engmed.2025.100089